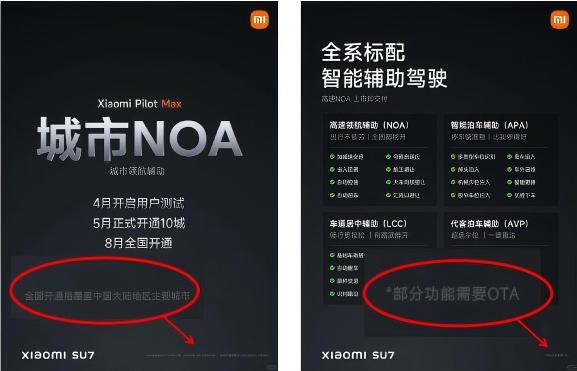

最近刷手机的朋友,估计都刷到了小米 17 Pro 那波 “逆光之王” 的争议 —— 大字怼脸喊 “逆光之王”,结果角落里缩着行小字,活像藏在口袋里的免责金牌,评论区直接吵翻:“这不是玩文字游戏吗?”

正当大家围着小米吐槽时,罗永浩直播里一句话直接戳破窗户纸:“这是行业普遍陋习,不是小米独创!” 这话一出来,不少人瞬间悟了 —— 原来这不是小米的 “独家操作”,而是行业老套路了。

老罗还直接自曝家丑:当年锤子 Smartisan T1 宣传,从 “东半球最好用的智能手机”,改到 “全球第二好用”,最后加了行 “我们眼中” 的小字,活脱脱一部 “行业小字进化史”。合着从早年间开始,厂商就靠这招规避广告法,大字吸睛、小字免责,玩得比谁都溜。

其实咱细想下,这套路哪只手机圈有?简直是全行业的 “隐身术”:汽车广告喊 “超低油耗”,小字备注 “仅高速匀速状态”;电商大促 “买一送一”,点开详情才看见 “送同款小样”;就连奶茶店 “超大杯”,都可能藏着 “杯型以实物为准” 的小字 —— 咱谁没被这种 “文字陷阱” 晃过眼?

既然敢喊 “最强”“之王”,为啥不能把前提条件摆到明面上?非要把小字缩得比蚂蚁还小,等着消费者自己找坑踩?

更有意思的是,这事儿还炸出了网友的玩梗天赋。 “原来大家都是‘小字刺客’”,评论区笑到刷屏:“过于真实,已经开始生气又想笑了!”

要是每个行业都把 “免责条款” 当隐身道具,消费者哪来的安全感?真希望这次讨论能倒逼行业立个规矩:字体大小、展示位置都明明白白,让 “文字游戏” 彻底下岗。毕竟做生意靠的是诚信,不是套路 —— 咱说对吧?